El cubano es curioso por antonomasia. A tal punto que si pudiera hablar en el alumbramiento le hubiese preguntado a la comadrona: --¿Dónde estoy?-- Y es bueno que así sea porque preguntando se llega a Roma. Dígamelo a mi que, aunque nunca he visitado la capital italiana, a los ochenta años, la curiosidad me llevó a conocer a mi nieta en los Estados Unidos.

Esta misma expectación la compruebo en mis compatriotas a partir del regreso al terruño. El intenso bombardeo de preguntas que he recibido desde mi regreso es sólo comparable al de las bombas de la OTAN contra Libia, y casi siempre es la misma interrogante: -¿Qué fue lo que más te sorprendió?

Por lo general los curiosos han quedado más estupefactos que antes porque las respuestas mías han sido igualmente inesperadas. Confesar que tres meses en Miami y tres días en Nueva York no me tomaran por sorpresa, parece una falacia. Para un periodista veterano no resulta ilógico si ha dado bastante rueda por el mundo, pero alegar que lo más inesperado haya sido Cayo Hueso, sí resultaba un asombro para todos ellos.

Y me explico: En primer lugar. Cayo Hueso no existe. Su nombre es Key West, y no es tampoco el último de las casi 200 millas de islotes que se extienden hacia el sur más allá de tierra firme, empezando por Virginia Key hasta el último de ellos, Dry Tortuga, considerado hipotéticamente vírgen y mártir.

El mayor de ellos, Cayo Largo se hizo famoso en 1948 cuando filmaron allí Humphrey Bogart y Lauren Bacall su película consagratoria. Sin embargo, el que nos ocupa es el más occidental de la cadena y por tanto su nombre como explicamos antes es Key West. Se trata de una de las tantas cubanizaciones que acercan a la Geografía (west) con la Anatomía (hueso) por una aberración de la Fonética (espanglish)

En segundo lugar es el más cercano a nuestro país, del que nos separan solamente 140 kilómetros,-- más del doble de la distancia que hay entre él y Miami--, aunque allá insistan en acortar las distancias a millas, como también ocurre con las 90 de los pitchers en el beisbol.

Debíamos ir entre semana por causas lógicas. Sábados y domingos resultan casi imposible por la serpiente metálica de autos que pujan inútilmente por llegar allí, y lo mismo ocurre en los tranques del regreso a la pincha del lunes. Por tanto fuimos un martes y había que regresar el mismo día, así que sólo estuvimos unas cuatro horas en el cayo y dos de ellas con dolor en los callos, porque, al igual que nuestra Habana Vieja para disfrutarla bien hay que recorrerla en la guagua de San Fernando –un ratico a pie y otro caminando--. Me imagino la impresión que pudiera llevarse allí nuestro querido historiador Eusebio Leal, con tanto que le gusta “Andar la Habana”.

Por lo que a mí respecta, me encantó: Bajo el mismo sol tropical, el mismo cielo azul celeste y el bullicio de nuestras calles estrechas, compartimos aceras y bulevares con animales domésticos. Si La Habana es la capital de todos los cubanos y los perros, Key West es la ciudad de los gallos y lo que le cuelga del gallinero: En Cuba es famosa la propaganda para evitar accidentes con la imagen del niño detrás de la pelota cruzando una calle, allí la cosa es diferente. En más de una ocasión presenciamos el frenazo de un automóvil ante el paso de una gallina, porque detrás de ella venía su distraída cría.

En más de una ocasión presenciamos el frenazo de un automóvil ante el paso de una gallina, porque detrás de ella venía su distraída cría.

Al transitarla tal parece que el tiempo se haya detenido en ella a fines del siglo XIX. Hostales y bungalós de madera a ambos lados de sus paseos, todos ellos de uno o dos pisos perfectamente maquillados, a base de colorete blanco, con la sonrisa roja de sus tejas, contrastando con jardines o áreas verdes. El centro del pueblo lo cruzan aceras estrechas y pequeños establecimientos al estilo de la Habana Vieja, donde se oferta en cantidades navegables café, tabaco, y ron, al estilo cubano; --cosas de la publicidad-- porque todos allá y aquí sabemos que inmigración prohíbe la entrada de esos productos al país.

Para no cansarlos, Cayo Hueso está lleno de estatuas que interrumpen a cada paso al peatón con su gracia y colorido, porque a diferencia de la solemnidad acostumbrada producto del mármol o el bronce, son como monigotes de papel marché en colores, o maquilladas al estilo Max Factor Hollywood.

Aquí vemos un curioso transeúnte que se lanza al piso en la acera del cine “Atlantic” con el fin de ver desde lo más profundo a una Marilyn Monroe, fajándose con el viento del subway neoyorquino en aquella comedia de adulterio con censura tipo 1955, “La Comezón del Séptimo Arte”. Pero no es la única estatua que yo sepa; existe otra de ocho metros de altura frente al “Chicago Tribune” y en ambas se repite la misma escena filmada por Billy Wilder, para publicitar la película y de paso despertar las testosteronas machistas con ese ícono del “Sex Symbol” que fuera Marilyn Monroe.

Esta misma expectación la compruebo en mis compatriotas a partir del regreso al terruño. El intenso bombardeo de preguntas que he recibido desde mi regreso es sólo comparable al de las bombas de la OTAN contra Libia, y casi siempre es la misma interrogante: -¿Qué fue lo que más te sorprendió?

Por lo general los curiosos han quedado más estupefactos que antes porque las respuestas mías han sido igualmente inesperadas. Confesar que tres meses en Miami y tres días en Nueva York no me tomaran por sorpresa, parece una falacia. Para un periodista veterano no resulta ilógico si ha dado bastante rueda por el mundo, pero alegar que lo más inesperado haya sido Cayo Hueso, sí resultaba un asombro para todos ellos.

Y me explico: En primer lugar. Cayo Hueso no existe. Su nombre es Key West, y no es tampoco el último de las casi 200 millas de islotes que se extienden hacia el sur más allá de tierra firme, empezando por Virginia Key hasta el último de ellos, Dry Tortuga, considerado hipotéticamente vírgen y mártir.

El mayor de ellos, Cayo Largo se hizo famoso en 1948 cuando filmaron allí Humphrey Bogart y Lauren Bacall su película consagratoria. Sin embargo, el que nos ocupa es el más occidental de la cadena y por tanto su nombre como explicamos antes es Key West. Se trata de una de las tantas cubanizaciones que acercan a la Geografía (west) con la Anatomía (hueso) por una aberración de la Fonética (espanglish)

En segundo lugar es el más cercano a nuestro país, del que nos separan solamente 140 kilómetros,-- más del doble de la distancia que hay entre él y Miami--, aunque allá insistan en acortar las distancias a millas, como también ocurre con las 90 de los pitchers en el beisbol.

Debíamos ir entre semana por causas lógicas. Sábados y domingos resultan casi imposible por la serpiente metálica de autos que pujan inútilmente por llegar allí, y lo mismo ocurre en los tranques del regreso a la pincha del lunes. Por tanto fuimos un martes y había que regresar el mismo día, así que sólo estuvimos unas cuatro horas en el cayo y dos de ellas con dolor en los callos, porque, al igual que nuestra Habana Vieja para disfrutarla bien hay que recorrerla en la guagua de San Fernando –un ratico a pie y otro caminando--. Me imagino la impresión que pudiera llevarse allí nuestro querido historiador Eusebio Leal, con tanto que le gusta “Andar la Habana”.

Por lo que a mí respecta, me encantó: Bajo el mismo sol tropical, el mismo cielo azul celeste y el bullicio de nuestras calles estrechas, compartimos aceras y bulevares con animales domésticos. Si La Habana es la capital de todos los cubanos y los perros, Key West es la ciudad de los gallos y lo que le cuelga del gallinero: En Cuba es famosa la propaganda para evitar accidentes con la imagen del niño detrás de la pelota cruzando una calle, allí la cosa es diferente.

En más de una ocasión presenciamos el frenazo de un automóvil ante el paso de una gallina, porque detrás de ella venía su distraída cría.

En más de una ocasión presenciamos el frenazo de un automóvil ante el paso de una gallina, porque detrás de ella venía su distraída cría.

Al transitarla tal parece que el tiempo se haya detenido en ella a fines del siglo XIX. Hostales y bungalós de madera a ambos lados de sus paseos, todos ellos de uno o dos pisos perfectamente maquillados, a base de colorete blanco, con la sonrisa roja de sus tejas, contrastando con jardines o áreas verdes. El centro del pueblo lo cruzan aceras estrechas y pequeños establecimientos al estilo de la Habana Vieja, donde se oferta en cantidades navegables café, tabaco, y ron, al estilo cubano; --cosas de la publicidad-- porque todos allá y aquí sabemos que inmigración prohíbe la entrada de esos productos al país.

Para no cansarlos, Cayo Hueso está lleno de estatuas que interrumpen a cada paso al peatón con su gracia y colorido, porque a diferencia de la solemnidad acostumbrada producto del mármol o el bronce, son como monigotes de papel marché en colores, o maquilladas al estilo Max Factor Hollywood.

Aquí vemos un curioso transeúnte que se lanza al piso en la acera del cine “Atlantic” con el fin de ver desde lo más profundo a una Marilyn Monroe, fajándose con el viento del subway neoyorquino en aquella comedia de adulterio con censura tipo 1955, “La Comezón del Séptimo Arte”. Pero no es la única estatua que yo sepa; existe otra de ocho metros de altura frente al “Chicago Tribune” y en ambas se repite la misma escena filmada por Billy Wilder, para publicitar la película y de paso despertar las testosteronas machistas con ese ícono del “Sex Symbol” que fuera Marilyn Monroe.

Tremendo susto pasó mi nieta de un añito, al tropezarse en la entrada de un establecimiento de efectos marinos. Habían colocado allí un esperpento “fricky” hecho de esponjas para promocionar su venta. Recordemos que el Cayo fue durante un tiempo el primer exportador de esponjas para toda la Unión, hasta ser desplazado por Tampa. Diariamente, mientras me enjabono cuando me baño con una de ellas, recuerdo aquella escena.

¿Y qué decir del monumento colosal a los dos bailadores de mambo, rumba, o cha-cha-cha frente a la escalinata del Museo de Arte?, o ese marino barbudo, pipa en ristre y gorra de visera, descansando en un banco del viejo muelle al estilo del John Lennon cubano, pero en technicolor.

Dice el viejo enterrador de la comarca que Hemingway llegó al Cayo por primera vez en la primavera de 1928 y se deslumbró por la captura allí de los grandes peces oceánicos. Según lugareños, el Papa conducía un auto a lo largo de 20 millas para pescar en los puentes, muelles y embarcaderos de No Name Key; y se aclara que cobró su primera aguja en Dry Tortuga. Aventuras que se extendieron hasta 1932 cuando comienza sus pesquerías con el “Pilar” en aguas de Cojímar y la cayería norte cubana. Ha descubierto un Nuevo Mundo en La Habana de la que se queda prendado para siempre, con un daiquirí en la izquierda y un mojito en la diestra. ¿Sabe Dios por qué lo hizo?... Tal vez el profeta San Francisco de Paula asomado a La Terraza, sea el único que pudiera explicar ese misterio.

Lo que sí sé, porque lo comprobé en este viaje, es que actualmente al Papa se le sigue recordando en la versión “cayohuesera” del “Sloppy Joe”, con fotografías y detalles que colman las paredes del bar, en una inundación gráfica solo interrumpida por el tañer de la campana situada en la caja contadora, anunciando que un nuevo cliente cayó en el jamo.

Allí otro cayuco, --¿se llaman así los habitantes de los cayos?-- me contó que este nuevo “Sloppy Joe” del lugar, no se parece en nada al antiguo, donde cientos o miles de ajustadores colgaban del techo, como estandartes de otra época en que las pepillas bilingües de entonces se despojaban de sus “sostenes” al pasarse de tragos o de otros alucinógenos. Pienso que el “gancho” desapareció en la medida en que hoy, ellas le dan el pecho a la situación, y apenas usan esas prendas íntimas debido al calentamiento global.

Del famoso mojón de Key West hay mucho que contar. Repito, para que quede claro: --Mojón, guardacantón, hito, poste, o coto--, el cual señala el lugar exacto que marca las 90 millas de distancia entre nuestros dos países. Es fácil de encontrar por la larga fila de turistas y curiosos que esperan su turno para la consabida fotografía grupal del recuerdo.

Me topé con otra sorpresa a solo unos pasos de dicho monumento:

Una pequeña caseta pintada de blanco que pasaba inadvertida para los ojos de cientos de visitantes, pero el olfato periodístico me llevó hacia aquel pequeño local donde, seguro había gato encerrado. Me acerqué a la tarja conmemorativa, saqué mis gafas de aumento y leí con mucho detenimiento y no poca sorpresa. Como posiblemente la reducción fotográfica no permite la correcta lectura del mensaje en la loza, nos hemos permitido la traducción del mismo, con mi limitadísimo Espanglish:

Una pequeña caseta pintada de blanco que pasaba inadvertida para los ojos de cientos de visitantes, pero el olfato periodístico me llevó hacia aquel pequeño local donde, seguro había gato encerrado. Me acerqué a la tarja conmemorativa, saqué mis gafas de aumento y leí con mucho detenimiento y no poca sorpresa. Como posiblemente la reducción fotográfica no permite la correcta lectura del mensaje en la loza, nos hemos permitido la traducción del mismo, con mi limitadísimo Espanglish:

“…27… La Cabaña del Cable…”“…Esta estructura de concreto fue construida en el territorio continental y transportada por el ferrocarril de Flager hasta el cayo en 1917…” “…El propósito era proteger la conexión entre este sitio y las 125 millas de cable telegráfico que vincularía a Key West con La Habana, Cuba…” “El primer mensaje internacional se transmitió a través de un cable similar durante las Pascuas de 1900…” “…John W. Atkins llamó a Cuba y tras un largo silencio Cuba respondió: --No nos entendemos…” “Circa 1917”

Han pasado casi 111 años de aquel acontecimiento… Y todavía seguimos sin entendernos. Finalizo anunciando sorpresas mayores que nos reservó Cayo Hueso en mi visita, las cuales fui descubriendo tarja tras tarja.

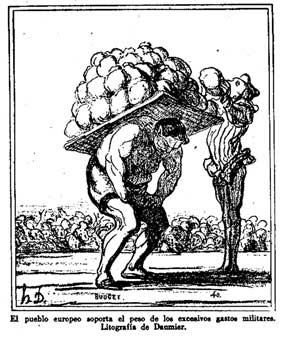

Tira cómica dedicada al carnaval que en días próximos alegrará nuestra Ciudad de La Habana, capital de todos los cubanos.

Tira cómica dedicada al carnaval que en días próximos alegrará nuestra Ciudad de La Habana, capital de todos los cubanos. En la Cuba actual, sometida desde entonces a un doble bloqueo, se suman algunas medidas restrictivas que ayudan a paliar la precaria situación de los insumos y acercar el producto al mercado, a las que se une la descentralización anunciada, producto de la nueva división político-administrativa del país.

En la Cuba actual, sometida desde entonces a un doble bloqueo, se suman algunas medidas restrictivas que ayudan a paliar la precaria situación de los insumos y acercar el producto al mercado, a las que se une la descentralización anunciada, producto de la nueva división político-administrativa del país.

En el libro (recopilación de la investigadora Raida Mara Suárez Portal) “La Habana, Ciudad Viva” de la Oficina del Historiador, hay un pasaje donde el viajero francés Marmier refiere sus impresiones sobre La Habana a comienzos del siglo XIX. En el documento califica al cubano como un pueblo mestizo, no sólo por su piel, sino sobre todo por su cultura. El visitante comenta y compara el exquisito refinamiento del teatro Tacón y su concurrencia, con la fiesta de los esclavos…

En el libro (recopilación de la investigadora Raida Mara Suárez Portal) “La Habana, Ciudad Viva” de la Oficina del Historiador, hay un pasaje donde el viajero francés Marmier refiere sus impresiones sobre La Habana a comienzos del siglo XIX. En el documento califica al cubano como un pueblo mestizo, no sólo por su piel, sino sobre todo por su cultura. El visitante comenta y compara el exquisito refinamiento del teatro Tacón y su concurrencia, con la fiesta de los esclavos…

“Ya en el presente siglo XX, está vivo el recuerdo de la reyerta que sostuvieron los de la comparsa “El Gavilán” con los de “El Alacrán” en el año 1912, en ocasión en que esta última obtuvo el primer premio... Parece que fue en el Parque Trillo donde los de los gavilanes le arrebataron la figura del alacrán… Se llevaron este símbolo hasta el Parque Maceo, y le colgaron un cartel que decía: “Si en el barrio de Jesús María hay hombres, tienen que venir a liberar este alacrán que los de Ebión Efó tenemos en prisión”…Y claro está: Esperaron por la respuesta…Los de la potencia Ekerewá que dominaban “El Alacrán” respondieron al reto, fueron al combate y lograron el rescate del animal al precio de varias muertes y heridas por ambos bandos, ocasión en que el Gobierno volvió a prohibir la salida de las comparsas por espacio de varios años…” (Aclaración: Hoy la comparsa del Alacrán es el símbolo del municipio del Cerro donde vivo¸ no del barrio deSan Isidro).

“Ya en el presente siglo XX, está vivo el recuerdo de la reyerta que sostuvieron los de la comparsa “El Gavilán” con los de “El Alacrán” en el año 1912, en ocasión en que esta última obtuvo el primer premio... Parece que fue en el Parque Trillo donde los de los gavilanes le arrebataron la figura del alacrán… Se llevaron este símbolo hasta el Parque Maceo, y le colgaron un cartel que decía: “Si en el barrio de Jesús María hay hombres, tienen que venir a liberar este alacrán que los de Ebión Efó tenemos en prisión”…Y claro está: Esperaron por la respuesta…Los de la potencia Ekerewá que dominaban “El Alacrán” respondieron al reto, fueron al combate y lograron el rescate del animal al precio de varias muertes y heridas por ambos bandos, ocasión en que el Gobierno volvió a prohibir la salida de las comparsas por espacio de varios años…” (Aclaración: Hoy la comparsa del Alacrán es el símbolo del municipio del Cerro donde vivo¸ no del barrio deSan Isidro).